视频推荐

- 1、汪国真《热爱生命》:既然选择了远方 , 便只顾风雨兼程。[01:19]

- 2、还有多少人记得汪国真的朦胧诗,既然选择了远方,便只顾风雨兼程[04:10]

- 3、汪国真经典语录!既然选择了远方,便只顾风雨兼程。[01:49]

- 4、汪国真的这句诗,用行草书写出来更有韵味:既然选择了远方,便只[00:59]

- 5、【人物】汪国真:重忆疯狂抄诗的岁月,致敬我们逝去的青春[08:35]

- 6、白百何真挚朗读《热爱生命》,感受热血沸腾的生命吧![02:03]

步骤/方法

没有比人更高的山

没有比脚更长的路

——汪国真《山高路远》

4月26日,他离开这个世界整整六年了。人们似乎已经遗忘了他,可这朴素又豪迈的诗句,仍然在大地上回响。这就是文字的力量吧,比任何生命都更掷地有声,更接近不朽。

这是那张伴随我们走过青葱岁月的脸 (网络照片)

1

六年前,又是一年草长莺飞,枯木逢春的时节,远在洛杉矶的我突然在微信上看到有人发出的帖子:2015年4月26日,著名诗人汪国真因病去世,享年59岁。清晰记得,那是个和风日丽的早晨,加州阳光慷慨地洒在阳台上,温暖而虚假地昭示着天下太平……我的手脚却在刹时冰凉,像跌入冰窖一般,我不知道该说什么才好,却在瞬间绝望无比,我知道,给我温暖正能量的生命彻底遁入了黑暗与寂静,再也不会回头投以他一向和善的目光,冲我露出优雅书生的微微一笑。

去上班,长长筒子形的楼道里那个中国留学生的门没关严,流出朴树的歌:“惊鸿一般短暂,夏花一般绚烂……这是一个不能停留太久的世界。”

破天荒第一次,一向只喜欢“潜水”的我在微信的朋友圈上发了几句话。与共说是缅怀,不如说是追悔——“去年夏天(2014年)回北京休假,电话约了他这位同事见面吃饭。说好了时间地点,临时我却变了卦。因为地点在西单,又是傍晚,堵车是必然,于是电话他说改日可否?他照例好脾气地说没问题,咱们再约。此后患癌的父亲正值化疗住院,终日奔走于家和医院之间。没多久,我即匆匆返回洛杉矶,甚至没能和汪国真道别一声。因为我们都供职于艺术研究院,甚至是同一人部门,以为相见不过打个招呼,从未想到他此前来洛杉矶的那次会面竟成了永诀。汪国真,伴随我青春岁月的偶像诗人,我在北京的第一个采访对象,我同屋的办公室同事,我怀念你谦谦君子的微笑,他们比你的诗、曲、文更永恒。”

初识汪国真还是2002年,刚到北京娱乐信报文化星期天当记者的我去采访他,因为有媒体报道说他贫困潦倒得去开火锅店又赔得一蹋糊涂,他在媒体上喊冤并起诉该媒体和记者。已经不记得当时如何联系上他的了。他在电话里干脆利落地与我约定采访,地点就在他在北京城北的家里。

辗转地铁和公交车,我终于按图索骥找到他家,应声开门的正是他本人。一脸和霭带点腼腆的善意,镜片后微笑的目光却又不无自信。

他的书房不大,但很整洁简单,地上码放着一堆版本各异的汪国真诗集,他说这都是他偶遇的盗版书。“我也想打击盗版,哪儿打得过来?层出不穷,太多了。”听我说起我读大学时是如何迷恋他的诗歌,他很开心地笑了,望向我的眼神更多了愉悦之情。我知道对于一个有着码字情结的人,听到有人喜欢他的文字,比什么都更让他开心。

更多的时候,我们在聊文学聊诗歌,似乎忘了我采访的主题是他那个新闻诽谤官司。我知道了他如何走上诗歌之路,如何稀里糊涂地在全国掀起了汪国真热潮,甚至“汪国真年”。

他是谦谦君子,虽然很享受成功的喜悦,却始终认为自己很幸运。

“成名可以说是始料未及的。我写诗纯粹源自爱好,一开始只是为自娱自乐,宣泄情感,至于后来发展成一种潮流,产生那么大的反响,是我很意外的。23天出版第一本诗集,你相信吗?上世纪90年代前后,我的诗在校园很流行,上课时也有人传抄。于是有位老师就问那学生,说不好好上课,抄什么呢?学生回答说抄汪国真的诗,并说因为买不到诗集,大家只好手抄。这位老师的先生孟光正好是学苑出版社的编辑部主任,被太太告知这一信息的他很有职业敏感。他是个行动力很强的人,立即做了个调查,马上找到我,提出三个条件:以最快的速度、最高的稿酬、最好的编辑来出我的诗集,我当然痛快地答应了。在当时的条件下,从交稿到拿到样书,只用了23天时间。”

看我听得入神,他显然更有兴致,打开了话匣子一般滔滔不绝。

“好诗的标准,实际上,我对历代诗歌是做过一番研究的,我发现李白、苏东坡、李清照等人的诗作之所以广为流传,是因为它们有三个特点:第一是通俗易懂;第二是能引起共鸣;第三是经得起品味。最能广为流传的,往往是床前明月光,疑是地上霜这样浅显直白的诗……”

那一刻,我们俩谁都不敢相信,六年后,我们竟会成为一个部门的同事。

那一刻,他是功成名就的诗人兼书法家,我是漂泊在北京的小报记者。他主动跟我介绍起他正着迷的书法。“书畅销了,总要给人签名,字不好感觉拿不出手,就开始练字。等一下,我这就写一幅字送你。”

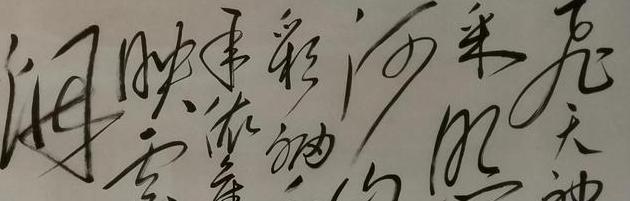

不一会儿,一幅很有毛体风格的书法作品就递到我了手里,普通得像递给我一张名片。据说他每次给景区题字都收入过万。“飞天神采照河山,彩袖千年依旧映云烟”。我并不懂得欣赏书法,但因为是汪国真所写,自然珍视。

我怀揣着那折叠成方块的墨宝,兴奋地回到信于前门全聚德烤鸭店楼上的编辑部。领导却说我津津乐道的文化部分并不重要,报纸要的是冲突,具体讲是他的官司。于是我只好禁笔,又等了一段时间,直到官司尘埃落定,我们才发表了一块豆腐块新闻。

20年前,汪国真写给我的书法

2

当我准备写这篇纪念他的文字的时候,我上网搜索距今十六年前发表的那篇新闻,感谢互联网时代的便捷,在多如恒河之沙的新闻链接下,它浮出水面。

汪国真赢回声誉 天府早报败诉赔2万

2002年08月23日03:03 北京娱乐信报

信报讯 轰动一时的汪国真诉《天府早报》名誉侵权案终于有了结果,20日北京市西城区人民法院宣判:《天府早报》社在该报刊登向原告汪国真致歉的声明、赔偿原告汪国真精神损害抚慰金2万元。据了解,汪国真同时起诉的《江南时报》社侵权案近日也将会有判决结果。

原告汪国真诉2002年3月19日《天府早报》在其B16版刊发了正标题为“汪国真竟为钱所困”、副标题为“昔日倜傥诗人,今日卖字为生”的文章,该文称原告由于诗歌收入减少,便四处筹措资金在北京市区内开了一家火锅店……没多久轰然倒闭了,从此境遇日渐潦倒,复出作品《汪国真诗集》也鲜有人问津,“由于目前每月收入非常不稳定,为改善这种经济情况,本有书法基础的汪国真开始大练书法,并为京城一些店铺撰写店铺招牌”,“卖字为生”。被告还为文章撰写概括性导语,称原告“近日情况窘困,遭遇连串不幸,连生计也成问题”等等。

今年4月,汪国真以被告文章扰乱了正常生活、影响创作,并在社会声誉及精神方面造成巨大损害为由,

将《天府早报》与刊用该文的《江南时报》同时告上法庭,要求《天府早报》刊登致歉声明,消除影响,并要求被告赔偿精神损害抚慰金10万元人民币。经北京市西城区人民法院开庭审理,最后判决《天府早报》在该报刊登向原告汪国真致歉声明(内容须经法院审核);被告《天府早报》社赔偿原告汪国真精神损害抚慰金2万元;驳回原告汪国真其他诉讼请求。

记者从汪国真处了解到,他对法院判决表示满意,不会再有上诉请求。记者电话采访《天府早报》社长林卫,工作人员称他们至今尚未收到法院判决书,是否会再次上诉要看结果而定。

……

此后我又曾在几次文化活动中遇到他。每次相对,所见都是他淡然而温和的微笑,都是他一脸满足的自信,我才发现,他的眼神甚至有几分孩子气,是早慧的孩童才有的敏感与超然。2003年4月11日,报社让我特邀诗人刘湛秋、汪国真、虹影等人齐聚东方广场林宝坚尼咖啡店,就着春光纵情闲侃目前中国诗歌界现状。不大的店面内,引得从服务员到客人都诗兴大发。现在回想那都是非常过瘾的一次聚会,大家得以有机会了解文字背后的那个写作者的文学观点和内心情感。汪国真仍是最受现场欢迎的人物,许多人一脸崇敬地请他签名。

作家兼诗人虹影说她目前主要在写小说,“我觉得诗歌本来就是少数人的东西,比较受限制,还是小说更宽阔些,能通过更多的情节来表达,能和更多的人交流。但我仍然在写诗,而且数量不亚于从前,它是那么的凝炼,那么的传神,那么的雅致,从内心深处来讲,我更愿意做一个诗人。”

一头银发的诗人刘湛秋则说,“写诗是我最大的快乐,不牵扯什么高尚的动机,也不曾呕心沥血地下苦功,纯粹是生命的自然宣泄。”除了以翻译普希金的诗而闻名,刘老也曾写了许多风花雪月的诗句,上世纪80年代中期,被读者誉为“抒情王子”。

据他估计,再过三五年左右,诗歌就会重新“热”起来。现在之所以不够热,是因为还没有很好地和市场结合起来。“歌词、广告文案之类都需要诗的语言,想想流行歌曲——其实我们就生活在诗歌里。我的老朋友、《篱笆、女人和狗》的作者张藜曾说:写一首歌的报酬,是写一首诗的一百倍!他嫌我太保守了,劝我写点歌词。可见诗歌并非没有市场,现在需要的,是出现一批诗歌经纪人,代替诗人出面搞市场运作,让诗人能够安心地多写好作品。

诗歌的罪魁祸首诗歌要想重振声威,就要克服两种不良创作倾向,一种是歌颂诗,一种是先锋诗。歌颂诗感情虚假,内容空泛,把人们的胃口都搞坏了。而先锋诗则走另一极端,写出的东西谁也看不懂,渐渐地离生活、离读者的需要越来越远。谁排斥大众,大众就会排斥他。”

一番话不仅记者,连汪国真也频频点头,一脸赞许。

当被问及是否诗歌开始式微的时候,他毫不犹豫地说,与小说等其他形式比较而言,诗歌的确不是很景气。“但也不能一概而论。不是所有的诗都不好卖,我的诗已经连续出了十几年,每年至少都要出一本,而且都是出版商主动来找我约稿,说明还是很畅销的。由诗而歌选择诗歌,我觉得特别幸运,假如我当初写小说的话,就不会有后来的一系列事业了。后来我从事的书法、绘画、歌曲等,都能和诗歌结合,这些艺术形式也能流畅地表达我心中的诗意。现在我正在给唐诗宋词谱曲,当我保持诗的节奏感时,想起曲子来就非常快。”

有记者追着问他,检验诗歌的标准是什么?

他胸有成竹地答,只有两个:时间和读者。

诗歌还是要独特的诗意表达。诗歌复兴的关键,还是要有好诗,而且整体质量要上去,不能只有一两首,别忘了,读者是很挑剔的。当然,媒体在这个过程中起着重要作用,但前提还是要有好诗,否则媒体想捧也捧不起来。另外在创作上,要多采取让大众喜闻乐见的形式。一个前进的民族,应该多一些诗意。

在我们的要求下,汪国真哼唱了一首杜牧的《泊秦淮》,由他谱的曲。当他唱到“商女不知亡国恨”时,我忍不住让泪水浸湿眼角。正如十二年前第一次读到《热爱生命》的那个早晨一样。

我不去想,

是否能够成功,

既然选择了远方,

便只顾风雨兼程。

我不去想,

能否赢得爱情,

既然钟情于玫瑰,

就勇敢地吐露真诚。

我不去想,

身后会不会袭来寒风冷雨,

既然目标是地平线,

留给世界的只能是背影。

我不去想,

未来是平坦还是泥泞,

只要热爱生命,

一切,都在意料之中。

3

正如我的古典文学教授詹福瑞先生讲到历代诗人骚客时所说,不管是魏晋士人,还是宋元词家,之所以频频苦酿佳句,之所以不从众合流,之所以离经叛道,“都是生命催逼的。”

有着诗歌思维和天赋的汪国真显然也有极强的生命意识。

本是功成名就的诗人,1980年代就分配进中国艺术研究院,可谓不动不摇就有固定工资收入和版税,可他偏偏闲不住。2000年突发肝炎,一度以为是恶性肿瘤,大难不死,在病房里他学会了识谱,开始为诗歌谱曲;3年后的非典,他闭门在家学会了绘画。

“床前明月光,疑是地上霜”、“慈母手中线,游子身上衣”……把这些中国传统古诗词配上曲子吟唱出来会是什么感觉?他不仅为诸多经典古诗词谱了曲,还请诸位当红歌手演唱。《小学生必修80首古诗词曲谱》2004年由北京民族出版社出版,与之同时推出的还有一张CD专辑,内收80首古诗词曲谱中的12首,其中包括于文华演唱辛弃疾的《青山遮不住》、白雪演唱李白的《静夜思》、吕薇演唱的《忆江南》等脍炙人口的古诗词作品。

蒙古族资深作曲家斯仁认为,“这些曲子都非常好听,因为汪国真对韵律的把握很成功,其中还有蒙古族长调等民族元素,与古诗词风格非常贴切。”

电话汪国真,他跟我道出原尾。“2002年下半年,中国国际广播出版社中文编辑部主任在一次聚会中向我约稿,我说手头新创作的诗文不够出一本新书的,因为正在花许多时间尝试谱曲。后来他拿到曲谱在钢琴上试弹后发现感觉不错。于是2003年初,收有我28首歌曲和部分诗歌新作的图书《又见汪国真》出版了。” 同年7月,已经把书法修炼得小有名气的汪国真应中国北武当山风景区管理部门之邀前去创作,期间,风景区负责人听了汪国真的舞曲非常喜欢,于是一本《听悟汪国真》音乐专辑便出笼了。

我又为之在报纸上发了个小豆腐块。他从来不像有的名人有点有动静就急吼吼地让媒体替自己做广告,相反,永远是一幅不急不躁的样子,淡定宁静,像个永远在象牙塔中吟风弄月的书生,不难理解他为什么如此喜欢李清照、李商隐,诗歌的风格更是受狄金森和普希金影响很大。

就像他的好友和记者彭俐所说,“汪国真的诗从不虚张声势,最多不过二十几行,如山间小溪蜿蜒流淌,清洌甘甜,款款注入心扉。”

我相信在上世纪八十年代末九十年代初在大学校园里度过的人无法逃避汪国真这个名字,不管你是否当众承认。恐怕不少人会像胡紫微一样,“自己从不敢承认被汪国真的小诗激励过,生怕被人笑话是俗人。现在(他去世了)再说什么都晚了。”

我们大学宿舍里曾盛行手抄诗歌,全屋七个人,每周每人轮流做“主编”,在用剪刀裁好的白纸上,把自己喜欢的诗歌找来,设计简单版式,完全手抄。汪国真和席慕容,几乎期期不落。

记得贾平凹曾褒扬汪曾祺,说汪是一文狐,修炼成老精。汪国真则永远是一文青,再修炼也成不了精。

他的个人生活并非一帆风顺,生活能力也是极低,如彭俐所说,和所有男人一样都喜欢车的汪国真,对自己的奥迪车也是只限于“往前往后开,其余就免了”。可他骨子里又是如此乐观向上。都在说青春,席慕容透着悲凉,说:青春是一本太仓促的书。汪国真则文弱的表面下藏着豪情,他说,没有一个季节能把青春阻挡。

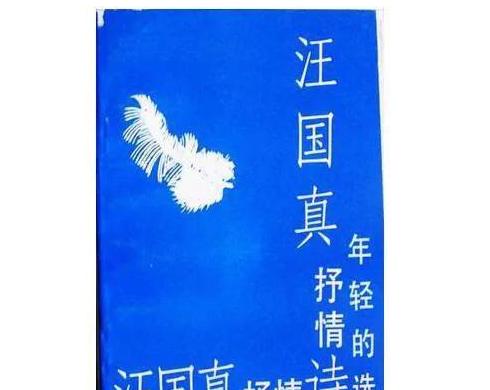

他就是一个总燃烧着青春火焰的人。他用自己的真挚掀起了一股年轻的潮。 诗集《年轻的潮》在很短的时间内连续重印5次,总印数达15万册,这在中国当代诗坛是不可想象的。1990《年轻的潮》被《新闻出版报》列为十大畅销书之一,文艺类图书仅此一本。该年被媒体称为汪国真年,他应邀到北京多所大学做诗歌演讲,受到大学生的热捧。

“我非常自豪,也很清楚,我的诗不是自上而下由诗坛权威捧起来的,却是由下而上,因青年读者拥戴而成为热点。”第一次在他书房采访他,他就很明确地说。还有什么比读者的热爱更让一个作者快慰的呢?

“当代不是没人写诗、没人爱诗,而是好诗太少。诗坛是舞台,因演员表演拙劣才造成观众纷纷退场。那些深奥、晦涩、故弄玄虚的诗歌把读者挡在了外面。“他提醒热爱诗歌的年轻人一定要靠读书培养才情,这样方能挥洒自如。

当年风靡一时的汪国真诗集

4

一直和汪国真保持着很淡的名家与记者的关系。他后来搬家到南城马莲道一带,约我有空可以聚,毕竟我当时也住南城草桥。可因为媒体工作的不规律作息,我终没去拜访。听到同事或文化圈有人说及汪国真,多是些不咸不淡的揶揄,似乎如果承认对他的喜欢就是对自己水平的贬低,就像长大成人后回看儿时所好,甚觉不登大雅之堂一般,哪怕当时的喜欢是多么的由衷与狂热。

不幸的是,我也是如此浅薄和寡情。我也几乎没跟人表达过自己当年对他的崇敬。甚至他送我的那幅书法,一直与其他人送的书画作品堆放在书架上,还是老父亲去装裱了回来。我却仍嫌其不够“高雅”,并没挂在墙上,而是任其与其他镜框一起委屈地挤靠在书架与墙壁的空隙里。

2006年我离开了媒体,闭门在家写小说。自此再也没与汪国真有联系,甚至并没有过多关注他。只知道他很享受于受邀出门,不是为景区题字,就是到几个汪国真工作室去创作。

2008年,我调入中国艺术研究院从事专业创作。我甚至从没想过这是汪国真供职的单位,更没想过要跟他联系。结果第一次参加部门大会,走进不大的会议室,居然看到他坐在那儿,熟悉得一如昨天。仍是那淡然而温和的微笑,“咦是你?你今天来采访谁呀?”他热情地跟我打招呼。

我笑说自己也是来开会的。

“哟你成我同事了?好家伙!太好了。”他也笑,脸上全是真诚的开心。

那次的再见并没成为我们重续旧情的契机。因为大家都不坐班,一年偶尔开会也不见得都到场,我与他仍是半熟悉半生疏的。

大学同学聚会,问起各自的工作,我有时会说句“我现在与汪国真是同事,还是一个部门的”,大家都惊叹且佩服,我的小小虚荣心似乎也得到一时的满足。回到家看到仍躲在逼仄的角落里面壁且落满了灰尘的他的书法,有时我难掩内疚。

无奈室内空间有限,墙上挂了几幅我去宋庄买到的所谓抽象派画家的油画花卉,几幅被我父亲称为“个个都像肉丸子”的古代仕女图。

几年后我被派驻美国从事文化外交工作,一去四载。与国内的文化圈子更是断了联系。偶尔回国休假,蓦然发现曾经自视为关系亲密的几位文坛旧友,都集体屏闭了我一般。有位曾带着瓷器和文集上我家与我做访谈的老作家,在接到我电话说可以见一下后,我开车去他家拜访。因为他家所在的小区路窄车多,我又不熟悉路况,待找到标识很不起眼的那住宅区后,我已经心急上火得开始脸热发烧,他和夫人却还责怪我“没人像你这般路盲”,即使我带了些礼物表达敬意,但我离开的瞬间,知道这位长者已经是今非昔比。

另一位则是位文坛有名气的评论家,当年很喜欢接受我的邀请点评下文坛动态,但凡他自己有点作品也迫不及待让我在报上发表。他以美食家自居,不时请我们这些记者去餐馆吃饭联络感情。待与他联系,倒是仍约了吃饭。七拐八绕到得那个某省驻京办,已经升任为某刊物副主编的他自作主张已经点了仨菜。结果那菜量少得像西方的开胃菜,看他埋头专注吃得酣畅,我只得偶尔夹一粒毛豆表示自己也在吃饭中。

“你不知道吗,有些人当年之所以跟你走得近,是因为你是媒体人,媒体是有话语权的,尤其对于文化圈子里的人。你以为跟人交下的是友谊,他们心里可不以为然,只不过利用媒体这个能把他们的作品转化为市场利润的平台。我早就看明白了。”一位也早已离开了媒体的同道中似乎看破了此中的真相。

说得我心灰意冷。就像一位曾驻外的大姐对我的提醒,“别太把你驻外时接待过的领导或名人当回事。他们跟你很热乎,是因为你在异国他乡接待他们。给你留了电话邮箱不假,可等你回国真一联系,人家脸绷得像张鼓,根本不认识你一般冷淡。”

这就是人性之恶吗?

于是我越发失去了在名人的光环下去亲近他们的欲望。直到2014年夏天汪国真的洛杉矶之行。

5

那只是一个最普通的加州夏日。我正在办公室写简报,突然接到一个当地华人媒体记者的电话,说邀请我去出席一个书画展。

我对这类邀约一向有些不够热情。往往是国内不入流的书画家,拿着旅游签证来美国,随便找个当地华侨给安排个场地,挂上一些作品,拉个条幅,请上几个熟人或闲人,在台上讲个话拍个照,资金充足的当地媒体还会有零星报道。于是回到国内就可底气十足地宣传某年某月,某某某在美国举办了个人专场展览。不权威吗?手里有与当地领馆文化参赞或领事甚至副总领事在现场的合影啊,那可是我天朝在国外的官方权威代表。

正想拒绝,听到对方说来参展的人中有汪国真。我当即答应前往。无论如何,即使被当道具,即使人情寡淡,我也义无反顾,毕竟是同事来了,如同娘家人一般心底仍是亲的。

那天正好是8月1日,接对方提供的地址开车四十分钟找到那位于僻静区域的一栋不起眼的建筑。走进去,才发现原来是个卖中式古董的店铺。货架上仍陈列着日常销售的翡翠白菜、玉如意、弥勒佛等真假古玩。

那不是汪国真是谁?笑意如旧温暖如旧。蓝白小格子衬衣,领子却是纯白色的,外罩着一件敞着拉链的蓝夹克。如今女人讲究冻龄,或“无龄感”,汪国真在时光面前似乎也是很有抵抗力的,从我十几年前认识他至今,他几乎没什么变化。

亲热地握手寒喧,听我坦言我之所以来是因为他,他更是毫不掩饰得开心,向众人介绍我们当初的相识。

所谓展览最显眼的就是那个横贯了整个店面的条幅,“美国华商协会及美国河洛同乡会洛阳牡丹走进美国画展”,连个展墙都没有,不过是在几个临时的展架上用夹子夹上了几幅书法。拢共不过五六幅,名头倒不小,有书法界的泰斗沈鹏,他的四字行书龙飞凤舞,双双重叠,不知该读作“河图洛书”还是“河洛图书”;获诺贝尔文学奖后更红火得如日中天的莫言,他的书法亦如他的长相,大智若愚,“纸小笔大行文简 僧多米少煮粥咸”,不亏是文学功底深厚;诗书画曲四项全能的汪国真,笔体已不再如当年的简单毛体再现,已经更有独特的味道,“能飞不如乘风”,书法风格与他的诗一样越发简炼却又不平淡如水。

能飞不如乘风。我告知他我喜欢这几个似乎很有点禅意的字,“你当年告诉我说写诗要有诗眼,书法要有书眼。”他听了有点意外,居然我还记得。

“你回国后跟我走走转转吧。现在许多地方都有我的工作室,随时前去观光创作。谁还住旅馆啊,更不用买房……”看得出他仍然活在成功人士的圈子里,就像跟随前来的几位洛阳企业家,汪国真是他们的中心人物。

有简单的自助餐和红酒,餐具却都是简单到简陋的塑料制品。平生第一次,用塑料杯喝红酒。“咱们干杯!”汪国真举杯相约,丝毫没有嫌弃之感。

他仍是如此随和,一会儿有人涂抹几朵牡丹,举起来站在场子中心照张相,一会儿有人用大刷子写个巨大的“鹰”字,又是一阵合影。他都始终微笑着捧场,似乎别人无论做什么都是可以理解的。

他们的行程自然和所有来美的团队一样,走马观花,随看随走。活动结束后我也没有多逗留,道别离开。

写这篇文字的时候,我眼前是几张清晰度非常高的照片,来自那趟前往洛杉矶的队伍中惟一的摄影记者,河南洛阳的摄影家陈占举。

惟一的一张我和汪国真的合影,我们都笑着微侧身望向右前方,背景是长条桌上的一大盆素烧圆白菜。端着廉价塑料酒杯的汪国真另一只手叉腰,一副指点江山的样子。

任如何能掐会算的大仙也不能预言,仅仅八个月后,这个用诗歌和心灵点亮了许多人的青春岁月的诗人,这个刻意忽略掉生活中的不如易尽力活得志满意得的才子,就要永别尘世。

第二年秋天,回到北京,已经是没有了汪国真的北京,没有了汪国真的艺术研究院。我内疚不已地擦净镜框上的灰尘,把他送我的这幅书法挂在了客厅的墙上。

我没想到的是有那么多人急于跳出来为汪国真盖棺定论。甚至有人不吝鞑罚,用文革中那套人身攻击的方式对这逝去的人加以完全否定,以表达自己如何学院派如何高深莫测如何理论深厚。

与诗歌圈的热议相比,普通网友则用点击量和跟帖表达意见,某网站文化频道的汪国真去世专题,实时流量比两周前去世的诺奖作家格拉斯足足高出200倍,可见汪国真在大众层面的影响力。

在此我只愿意摘录几个客观正义的声音。

学者熊培云:“以反政府的立场骂汪国真的人,还是给自己留点人道主义的底色吧。不要因为没有人愿意顺着你们去牺牲,就去诅咒书写热爱生命的人。”

和菜头:“汪国真的诗、庞中华的字、琼瑶的小说、小虎队的歌是好还是不好?它们都是当时的流行文化,受众数以千万。如此多的人接受,注定不会高妙到哪里去。但是,今天喝上了勃艮第的酒,也没有必要为当年喝流水线上的可乐而羞愧吧?”

教授张颐武冒着被所谓文化界嘲笑讥讽而发声:“在90年代初中国开放的最关键时期,汪国真让年轻人回到了个体的感受之中去体味生命。他的诗没有80年代朦胧诗的现代主义的维度,但他把大叙述层面上的关切,化为细小真切的浅吟低唱、成为让普通青年理解的小感悟,从而让人们的人生丰富”。

我愿意相信,无论别人如何抵毁,汪国真只会微微一笑不予做答。因为,一切与他无关。

飞天神采照河山,彩袖千年依旧映云烟。老兄,我愿意相信,这说得就是你。